Unsere Studien

Im Folgenden werden Studienergebnisse des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ) zum Thema pathologischer Mediengebrauch im Kindes- und Jugendalter vorgestellt. Weitere themenbezogene Publikationen und Verbandstätigkeit des DZSKJ finden Sie hier.

Seit 2019 führt das DZSKJ über ein Markt-und Meinungsforschungsinstitut (forsa) jährlich eine repräsentative Befragung bei 10- bis 17-jährigen Kindern und Jugendlichen sowie je einem Elternteil durch. Gefördert wird die Studie durch die DAK-Gesundheit im Rahmen der Prävention zur Gesundheitsförderung bei Kindern und Jugendlichen. Die Befragung enthält einen umfangreichen Fragenbogenkatalog, der verschiedene medienbezogene, soziodemografische und psychologisch/psychiatrische Variablen umfasst.

Ziel ist es, Nutzungszeiten sowie die Prävalenz und Entwicklung riskanter und pathologischer Nutzungsmuster von digitalen Spielen, sozialen Medien und Streaming unter Kindern und Jugendlichen in Deutschland abzubilden. Darüber hinaus werden mögliche beeinflussende und assoziierte Faktoren identifiziert. Als Basis gelten die ICD-11 Kriterien einer riskanten und pathologischen Mediennutzung (die in der Studie verwendeten Screening-Instrumente können hier im Selbsttest ausprobiert werden).

Für die Befragungen werden jedes Jahr die Familien kontaktiert, die bereits an vorherigen Befragungen teilgenommen haben. Zusätzlich wird die Stichprobe mit neuen Familien aufgestockt, um die Repräsentativität der Stichprobe für die 10- bis 17-jährigen Kinder und Jugendliche zu gewährleisten. Durch die Wiederholungsbefragung sind einige Kinder und Jugendliche bereits älter als 17 Jahre, diese werden in den repräsentativen Trendergebnissen nicht mitberücksichtigt.

Die Studie umfasst mittlerweile sieben Messzeitpunkte zwischen 2019 und 2024 und ermöglicht somit Entwicklungen vor, während und nach dem Pandemiezeitraum abzubilden (vgl. Tabelle 1). Angepasst an den aktuellen Forschungsstand sowie gesellschaftlichen Trends variiert die jährliche Fragebogen-Zusammenstellung und Schwerpunktsetzung der Erhebungswellen.

Zentrale Ergebnisse der siebten Befragungswelle

Die Fragestellungen der siebten Erhebungswelle (September/Oktober 2024) lauten:

- Wie entwickeln sich Nutzungszeiten und riskante bzw. pathologische Nutzungsmuster (nach ICD-11 Kriterien) in Bezug auf digitale Spiele, soziale Medien und Video-Streaming-Dienste bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland?

- Wie häufig erleben Kinder, Jugendliche oder Eltern in Deutschland Phubbing (d.h. unangemessene Nutzung des Smartphones in sozialen Interaktionen)? Wie steht Phubbing im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit?

- Wie ist die elterliche Haltung gegenüber Chancen und Risiken von digitalen Medien für ihre Kinder? Wen sehen Eltern in der Verantwortung, Kindern und Jugendlichen ein sicheres Aufwachsen in der digitalen Welt zu ermöglichen? Welche medienbezogenen Schutzmaßnahmen ergreifen Eltern?

Nutzungszeiten

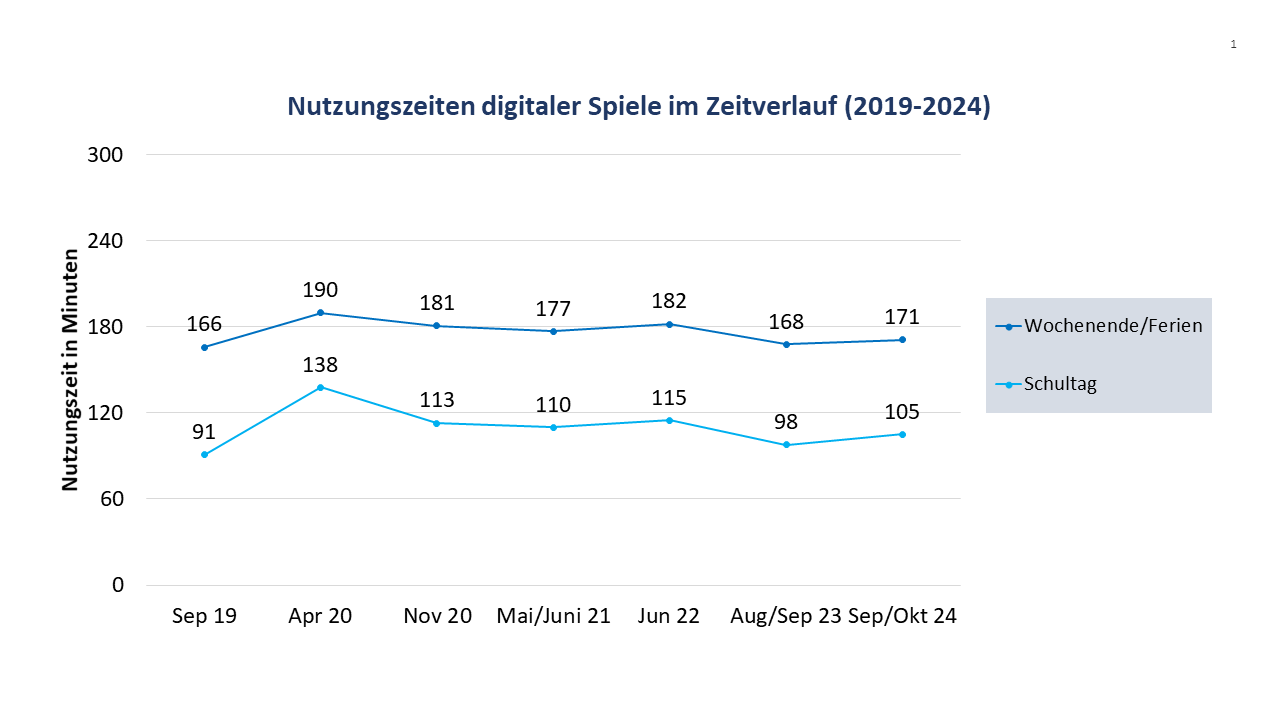

- 10- bis 17-jährige Kinder und Jugendliche in Deutschland verbringen im Herbst 2024 werktags durchschnittlich 105 Minuten und am Wochenende 171 Minuten täglich mit Gaming (vgl. Abb. 1). Für soziale Medien sind es werktags 157 Minuten und am Wochenende 227 Minuten (vgl. Abb. 2). Video-Streaming-Dienste werden werktags 93 Minuten und am Wochenende 145 Minuten lang genutzt (vgl. Abb. 3). Damit sind die Nutzungszeiten ähnlich hoch zur Vorwelle.

Abbildung 1. Durchschnittliche tägliche Nutzungszeit digitaler Spiele unter Kindern und Jugendlichen in Deutschland von 2019 bis 2024. Basis: 10- bis 17-jährige Kinder und Jugendliche, die mindestens einmal wöchentlich digitale Spiele nutzen.

Abbildung 2. Durchschnittliche tägliche Nutzungszeit sozialer Medien unter Kindern und Jugendlichen in Deutschland von 2019 bis 2024. Basis: 10- bis 17-jährige Kinder und Jugendliche, die mindestens einmal wöchentlich soziale Medien nutzen.

Abbildung 3. Durchschnittliche tägliche Nutzungszeit von Streaming-Diensten unter Kindern und Jugendlichen in Deutschland von 2020 [erstmalige Erhebung] bis 2024. Basis: 10- bis 17-jährige Kinder und Jugendliche, die mindestens einmal wöchentlich Streaming-Dienste nutzen.

Problematische Mediennutzung

- Digitale Spiele: Der Abwärtstrend in der Prävalenz der riskanten und pathologischen Nutzung aus der Vorwelle setzt sich weiter fort. Mit 3,4 % nähert sich die pathologische Nutzung dem präpandemischen Niveau (vgl. Abb. 4).

Abbildung 4. Riskante und pathologische Nutzung digitaler Spiele unter Kindern und Jugendlichen in Deutschland von 2019 bis 2024 [Hinweis: nicht in allen Wellen erhoben].

- Soziale Medien: Ein rückläufiger Trend ist auch bei der pathologischen Nutzung sozialer Medien festzustellen, erstmals seit Beginn der Pandemie auch in der riskanten Nutzung. Dennoch weist weiterhin mehr als jedes vierte Kind in Deutschland problematische (d.h. riskante oder pathologische) Nutzungsmuster auf. Damit bleibt die Betroffenenzahl deutlich über dem präpandemischen Niveau (vgl. Abb. 5).

Abbildung 5. Riskante und pathologische Nutzung sozialer Medien unter Kindern und Jugendlichen in Deutschland von 2019 bis 2024 [Hinweis: nicht in allen Wellen erhoben].

- Video-Streaming: Die Prävalenz der riskanten Nutzung hält sich mit 13,4 % auf einem ähnlichen Niveau seit erstmaliger Erfassung im Juni 2022. Im Gegensatz zu Gaming und Social Media steigt die pathologische Nutzung jedoch wieder deutlich an und erreicht mit 2,6 % einen neuen Höchststand (+117 % zur Vorwelle; vgl. Abb. 6).

Abbildung 6. Riskante und pathologische Nutzung digitaler Spiele unter Kindern und Jugendlichen in Deutschland von 2022 [erstmalige Erhebung] bis 2024.

Verbreitung und Auswirkungen von Phubbing

- Phubbing ist eine Wortkombination aus den englischen Wörtern Phone (= Telefon) und Snubbing (= schroffe Abweisung) und beschreibt die unangemessene Nutzung des Smartphones in sozialen Situationen.

- Etwa jedes dritte Kind (29,2 %) oder Elternteil (35,2 %) fühlt sich in sozialen Interaktionen zumindest manchmal durch die Smartphone-Nutzung des Gegenübers ignoriert – ein Phänomen, das auch als Phubbing bezeichnet wird. Jede:r vierte Befragte (25,2 % - 28,2 %) berichtet von daraus resultierenden interpersonellen Konflikten.

- Kinder und Jugendliche, die von wiederholten und intensiven Phubbing-Erfahrungen berichten, sind psychisch deutlich belasteter (d.h. depressiver, einsamer, gestresster und ängstlicher) als Kinder und Jugendliche, die nur gelegentlich oder selten Phubbing erfahren.

Elterliche Haltung und medienschutzbezogenes Handeln

- Eltern erkennen zwar die Bedeutung digitaler Medien als Lernressource an, sehen jedoch häufiger die Risiken (z.B. ungeeignete Inhalte und Kontaktrisiken), als die Chancen.

- Die Mehrheit der Eltern betrachtet die Sicherstellung eines sicheren digitalen Aufwachsens als gesamtgesellschaftliche Aufgabe (84,5 %) und fordert verstärktes Engagement von Schule (68,4 %) und Staat (66,9 %).

- Das medienschutzbezogene Handeln der Eltern nimmt mit zunehmenden Alter der Kinder ab: Während bei jüngeren Kindern restriktive Maßnahmen wie Zeit- und Inhaltsregeln dominieren (79,2 % - 92,1 %), weicht dieser Ansatz bei älteren Jugendlichen einem dialogorientierten Stil, der mehr auf die Selbstregulationsfähigkeiten Heranwachsender setzt (55,5 %). Unabhängig vom Kindesalter informiert sich nur knapp die Hälfte aller Eltern regelmäßig über Online-Risiken und Vorbeugemaßnahmen (45,8 % - 51,3 %).

Weitere Studienergebnisse und ausführliche Ergebnisberichte gibt es hier zum Download:

Mediensucht 2024 - Ohne Ende online?!

Mediensucht 2023 - Gaming, Social Media und Streaming nach der Pandemie

Mediensucht 2022 - Gaming, Social Media und Streaming in Zeiten der Pandemie

Mediensucht 2021 - Gaming und Social Media in Zeiten der Pandemie

Mediensucht 2020 - Gaming und Social Media in Zeiten der Pandemie

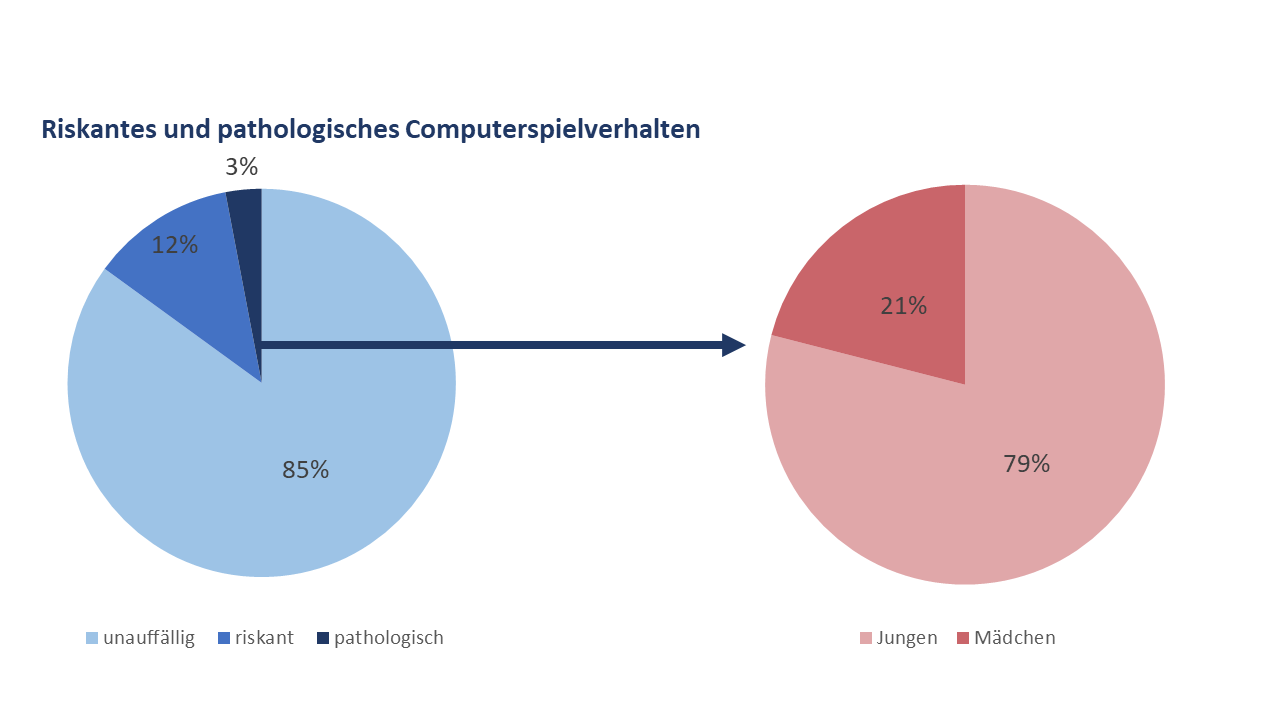

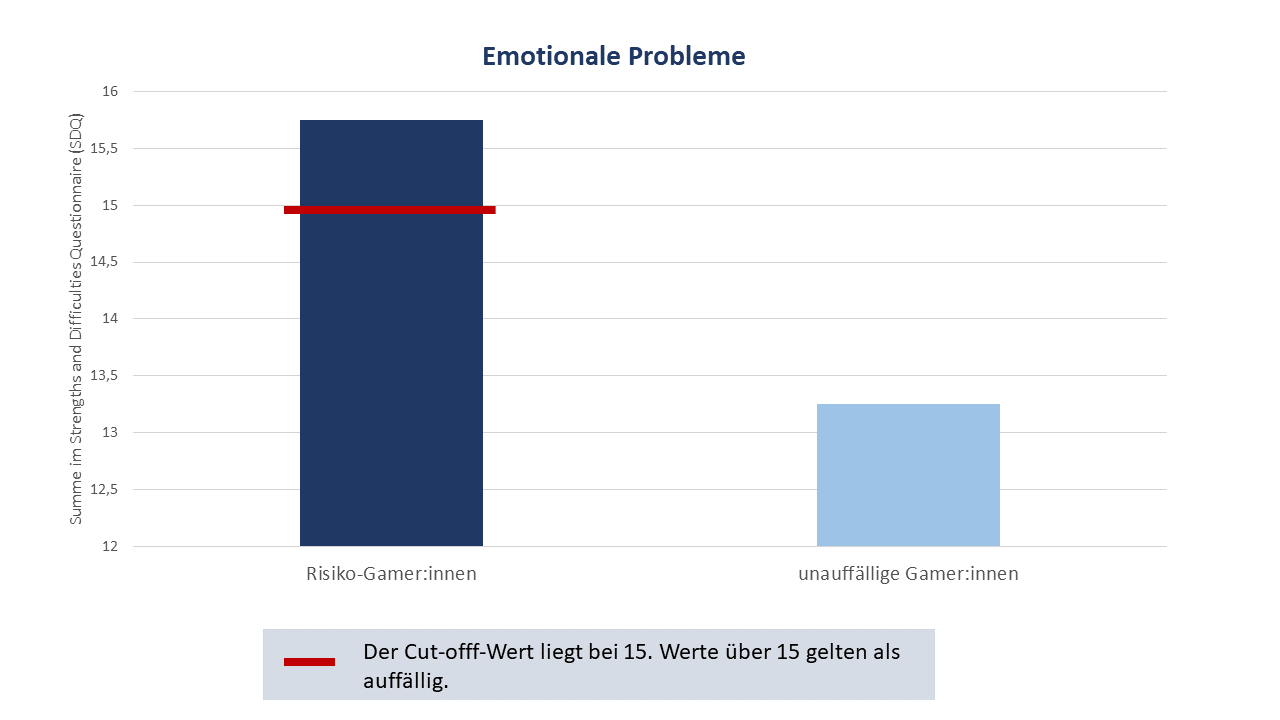

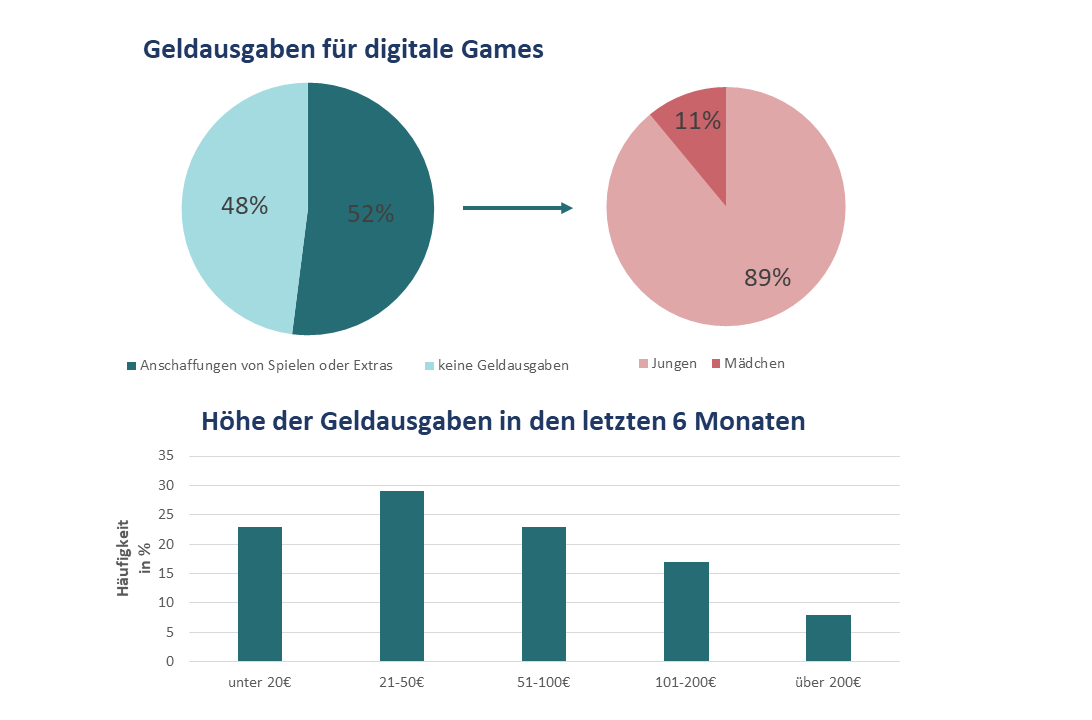

Die Untersuchung wurde mit Mitteln der gesetzlichen Krankenkasse DAK-Gesundheit gefördert. Die Datenerhebung (Online-Befragung) erfolgte bundesweit durch ein Markt- und Meinungsforschungsinstitut. Die zentralen Fragestellungen dieser Studie lauteten wie folgt: Wie viel Geld geben Jugendliche in Deutschland für die Anschaffung von Computerspielen und deren Ausgestaltung aus? Welche Suchtgefährdung zeigen Jugendliche, die regelmäßig Computerspiele nutzen? Wie unterscheiden sich regelmäßige Nutzer:innen mit unauffälligem Konsum von denen mit riskantem bzw. abhängigem Konsum? Eine Repräsentativstichprobe mit 1000 Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren wurde anhand computergestützter Telefoninterviews (CATIs) erhoben. Während der Computergestützten Telefoninterviews wurden die Kinder und Jugendlichen zu ihrem Computerspielverhalten befragt. 72,5% der Kinder und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren spielten mindestens einmal wöchentlich Computerspiele. Zur Bestimmung riskanter und pathologischer Nutzungsmuster wurde die Internet Gaming Disorder Scale (IGDS) verwendet. Etwa 15% der regelmäßigen Gamer:innen zeigten riskantes oder pathologisches Spielverhalten im Sinne einer Computerspielstörung (Abbildung 8). Sie berichten häufiger emotionale und Verhaltensprobleme als unauffällige Gamer:innen (Abbildung 9). Mehr als die Hälfte (52%) der regelmäßigen Gamer:innen (89% Jungen) gab im Zeitraum von sechs Monaten vor der Befragung Geld für die Anschaffung von Spielen oder für Extras aus. Im Mittel lagen die Ausgaben bei 110,65€ (Abbildung 10).

Abbildung 8. Nutzungsmuster von digitalen Spielen nach Internet Gaming Disorder Scale (IGDS). Basis: 12- bis 17-jährige Kindern und Jugendlichen, die mindestens einmal die Woche digitale Spiele nutzen. Der Geschlechtsunterschied ist signifikant.

Abbildung 9. Emotionale Probleme von Risiko-Gamer:innen (riskant oder pathologisch) und unauffälligen Gamer:innen im Vergleich.

Abbildung 10. Geldausgaben unter Gamer:innen, die mindestens einmal wöchentlich digitale Spiele nutzen.

Ausführliche Ergebnisberichte zum Download:

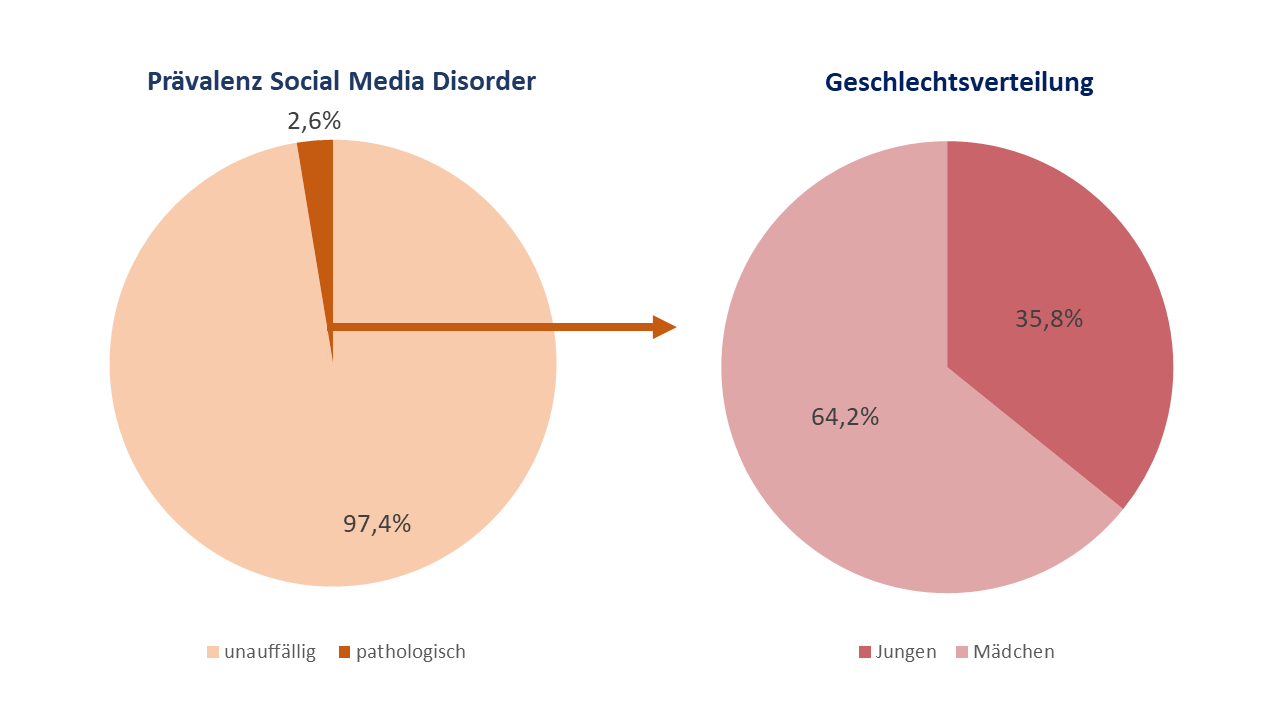

Die Untersuchung wurde mit Mitteln der gesetzlichen Krankenkasse DAK-Gesundheit gefördert. Die Datenerhebung (Online-Befragung) erfolgte bundesweit durch ein Markt- und Meinungsforschungsinstitut. Untersucht wurden die Nutzungsintensität sowie die mit der Nutzung verbundenen Auswirkungen von sozialen Medien bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren. Diese Aspekte des Mediengebrauchs sind anhand dieser für Deutschland repräsentativen Stichprobe (N=1001) erstmalig erfragt worden. Zu sozialen Medien wurden Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Snapchat, soziale Netzwerkseiten wie Facebook oder Instagram sowie Foren und Blogs oder Web-Blogs gezählt. Ein zentrales Ergebnis der Untersuchung besagt, dass die große Mehrheit (85 %) der 12- bis 17-jährigen Kindern und Jugendlichen soziale Medien jeden Tag aktiv nutzt. Die tägliche Nutzungsdauer beträgt über alle befragten Altersgruppen hinweg im Durchschnitt ca. drei Stunden (166 Minuten). Die meiste Zeit verbringen die Kinder und Jugendlichen mit der Nutzung von WhatsApp (66 %), gefolgt von Instagram (14 %) und Snapchat (9 %). In der Studie erfüllen 2,6 % der 12- bis 17-jährigen Kinder und Jugendlichen die Kriterien einer Social Media Disorder (Abbildung 11). Laut dieser Befragung nutzt jeder Dritte (34 %) die sozialen Medien, um nicht an unangenehme Dinge denken zu müssen. Die Anwendung findet zudem bei 14 % der Kinder und Jugendlichen heimlich statt. In der Gesamtstichprobe zeigen 8,2 % der Kinder und Jugendlichen zusätzlich eine depressive Symptomatik. In der Gruppe derjenigen, die die Kriterien für eine Social Media Disorder erfüllen, wurden von jedem Dritten depressive Symptome berichtet.

Abbildung 11. Basis: 12- bis 17-jährigen Kinder und Jugendliche, die mindestens einmal wöchentlich soziale Medien nutzen. Der Geschlechtsunterschied ist statistisch nicht signifikant.

Ausführliche Ergebnisberichte zum Download:

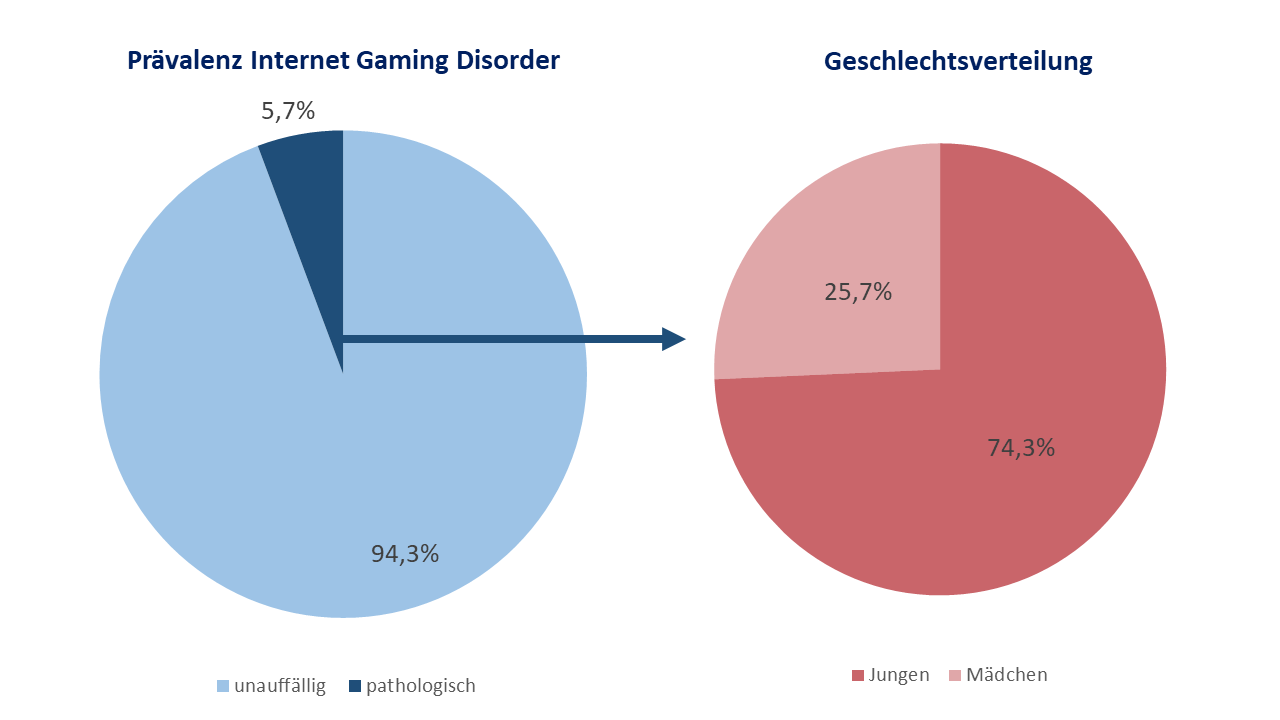

Die Untersuchung wurde mit Mitteln der gesetzlichen Krankenkasse DAK-Gesundheit gefördert. Die Datenerhebung (Online-Befragung) erfolgte bundesweit durch ein Markt- und Meinungsforschungsinstitut. Die zentralen Fragestellungen bezogen sich auf die Häufigkeit der neuen DSM-5-Forschungsdiagnose „Internet Gaming Disorder“ (problematische Nutzung von Online- und Offline-Computerspielen) bei 12- bis 25-Jährigen in Deutschland und dem Zusammenhang zwischen diesen Verhaltensmustern und psychosozialen Aspekten. Eine für Deutschland repräsentative Stichprobe von insgesamt 1531 Personen zwischen 12 bis 25 Jahren wurde untersucht. Es ergab sich für die neue Diagnose einer Internet Gaming Disorder eine Prävalenz von 5.7 % in der untersuchten Altersgruppe (Abbildung 12). Männliche Personen waren deutlich häufiger betroffener als weibliche. Es zeigten sich statistisch signifikante Assoziationen zwischen Internet Gaming Disorder und männlichem Geschlecht, niedrigerem Lebensalter und Vernachlässigung sozialer Kontakte wegen der Computerspielnutzung.

Abbildung 12. Nutzungsmuster von digitalen Spielen nach Internet Gaming Disorder Scale (IGDS). Basis: 12- bis 25-jährige Kinder und Jugendliche, die mindestens einmal wöchentlich digital Spiele nutzen. Der Geschlechtsunterschied ist statistisch signifikant.

Ausführliche Ergebnisberichte zum Download:

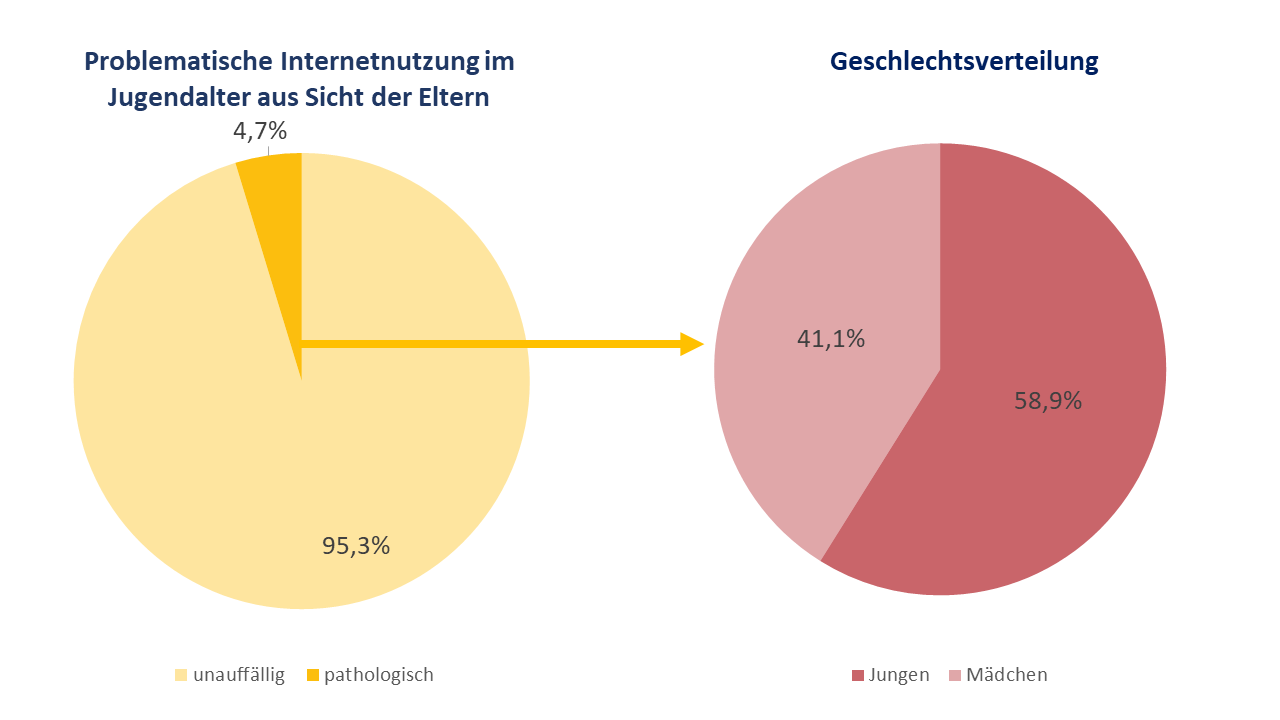

Die Studie wurde mit Mitteln der gesetzlichen Krankenkasse DAK-Gesundheit gefördert. Die Datenerhebung erfolgte bundesweit telefonisch durch ein Markt- und Meinungsforschungsinstitut. Die zentralen Fragestellungen bezogen sich darauf, wie hoch die Prävalenz eines problematischen Internetgebrauchs im Jugendalter nach Einschätzung der Eltern ist und welche familiären Aspekte aus Elternsicht damit assoziiert werden. Es wurde eine für Deutschland repräsentative Stichprobe von 1000 Eltern (die mit einem Kind oder Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren zusammenlebten) erhoben. Die Teilnehmer dieser Studie wurden in telefonischen Interviews befragt. Nach Einschätzung der Eltern zeigten 4.7 % der 12- bis 17-jährigen Kindern und Jugendlichen einen problematischen Internetkonsum (Abbildung 13).

Abbildung 13. Internetznutzungsmuster 12- bis 17-jähriger Kinder und Jugendlicher nach Elternsicht mittels Parental Youth Diagnostic Questionnaire (PYDQ). Der Geschlechtsunterschied ist statistisch nicht signifikant.

Ausführliche Ergebnisberichte zum Download:

Die Untersuchung wurde in Kooperation mit dem Arbeitsbereich Medienpädagogik und Ästhetische Bildung der Fakultät für Erziehungswissenschaft (Universität Hamburg) durchgeführt und mit Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert. Die Datenerhebung erfolgte durch ein Marktforschungsinstitut bundesweit direkt in Familien. Die zentralen Fragestellungen bezogen sich auf die Häufigkeit einer problematischen Internetnutzung im Jugendalter und Zusammenhänge zu familialen Aspekten. Es wurde eine für Deutschland repräsentative (Quoten-)Stichprobe von 1744 Familien-Dyaden (jeweils ein Jugendlicher im Altersbereich von 14 bis 17 Jahren und ein dazugehöriges Elternteil) mit Face-to-Face-Interviews untersucht. Insgesamt 3.2 % der Jugendlichen wiesen einen problematischen Internetgebrauch auf. Es zeigten sich außerdem Zusammenhänge zwischen einer generell schlechteren Funktionalität der Familie und einer höheren Ausprägung für eine problematische Internetnutzung. Familiäre Aspekte scheinen also eine wichtige Rolle für eine problematische Internetnutzung im Jugendalter zu spielen.

Ausführlicher Ergebnisbericht zum Download:

In der durch das BMG geförderten Studie wurde im Jahr 2009 eine Untersuchung durchgeführt, die erste Erkenntnisse zur Angebotsstruktur von Beratung und Behandlung der Mediensüchte in Einrichtungen der Krankenversorgung und Suchthilfe in Deutschland sowie deren Entwicklungsbedarf aufgezeigt hat (Petersen & Thomasius, 2010).

Ausführlicher Ergebnisbericht zum Download: